विश्व बैंक से लेकर आंतरिक दुनिया तक : अर्थशास्त्री धनंजय कुमार की उद्देश्य खोज-यात्रा

कुमार स्वीकार करते हैं कि शुरुआती प्रतिरोध अपरिहार्य था और उन्होंने इसकी उम्मीद की थी लेकिन वे इन विचारों के प्रति बढ़ते खुलेपन को देखकर प्रसन्न थे।

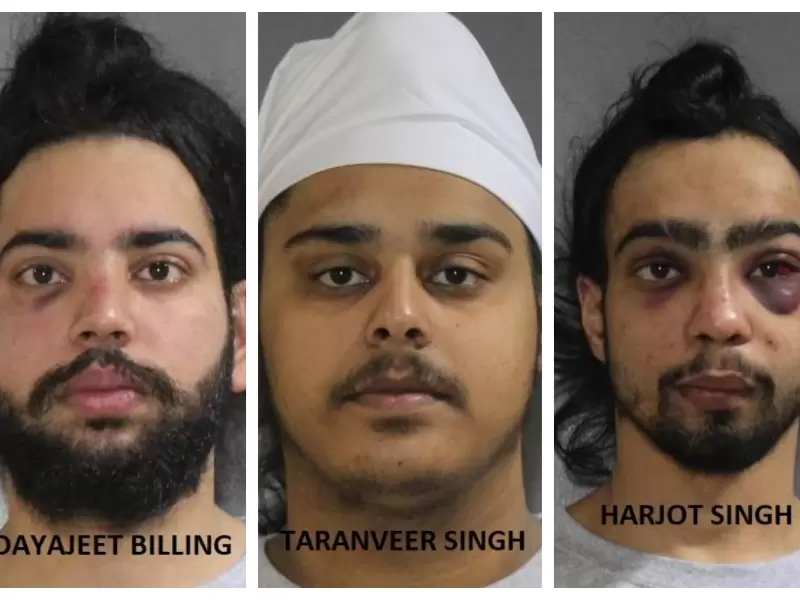

इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, चेंटली वर्जीनिया में नृत्य नाटिका महिषासुर मर्दिनी। / धनंजय कुमार

इंडिया इंटरनेशनल स्कूल, चेंटली वर्जीनिया में नृत्य नाटिका महिषासुर मर्दिनी। / धनंजय कुमार

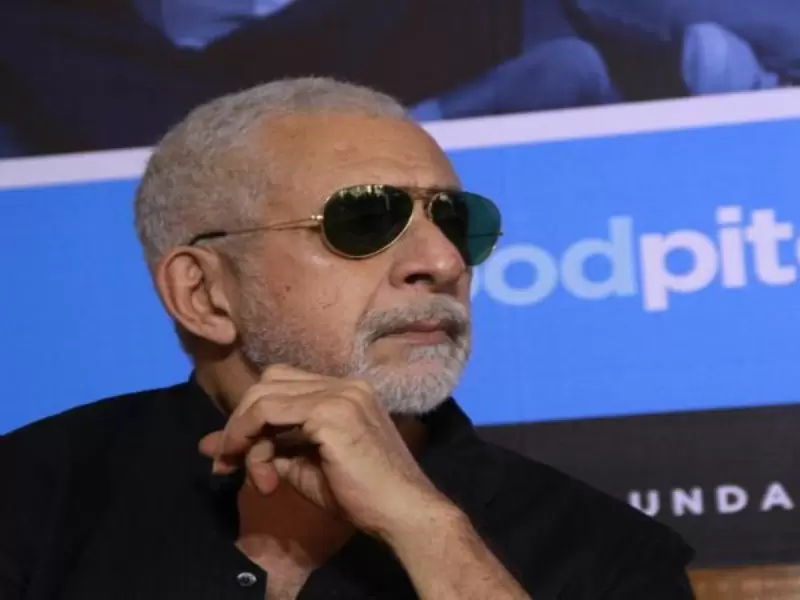

विश्व बैंक के वरिष्ठ औद्योगिक अर्थशास्त्री धनंजय कुमार ने दशकों तक नीतियों को नया रूप देने और दुनिया भर के उद्योगों में गूंजने वाले आर्थिक मॉडल बनाने में बिताए समय के बाद, दुनिया कैसे चलती है, दुनिया भर के विभिन्न समाज कैसे सोचते और कार्य करते हैं, संस्कृति की भूमिका और यह सभ्यताओं को कैसे आकार देती है, इस बारे में गहरी समझ हासिल की। अपने काम के दौरान उन्होंने दुनिया के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और विविध संस्कृतियों से जुड़े। समय के साथ इस बौद्धिक जिज्ञासा ने उन्हें अपना ध्यान कुछ अधिक गहन और प्रभावशाली चीज की ओर मोड़ने के लिए प्रेरित किया। एक आंतरिक आवाज के साथ उन्होंने समग्र शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन में उतरने का फैसला किया। स्वाभाविक रूप से यह यात्रा उन्हें अपनी जड़ों यानी भारत वापस ले गई जहां उन्होंने समाज को उसके मूल में नया रूप देने के साधन के रूप में शैक्षिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पहचान की।

कुमार खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें साल में कई बार अपने देश का दौरा करने का मौका मिलता है। उन्होंने स्थानीय स्कूलों की अपनी यात्राओं के दौरान देखा कि उनमें से अधिकांश में बुनियादी कमी है और छात्रों के बीच तनाव का स्तर बहुत अधिक है। इसके जवाब में उन्होंने विभिन्न जिला अधिकारियों और नीति निर्माताओं से संपर्क करना शुरू किया और अपने दृष्टिकोण को मुख्य रूप से तीन प्रमुख प्रभावों पर आधारित किया। 1- उन्होंने उन देशों के मॉडल और परिणामों का बारीकी से अध्ययन किया जिन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक बदल दिया था। 2- उन्होंने महान विद्वानों, वैज्ञानिकों और विचारकों (भारत और विदेश से) से अंतर्दृष्टि प्राप्त की और 3- उन्होंने भारत की बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से खोज की।

वे कहते हैं कि प्रमुख लोगों के साथ मेरी बातचीत के दौरान मैं एक सुधारवादी शिक्षा मॉडल पर जोर देता रहा जिसका उद्देश्य गुणवत्ता को बढ़ाना और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है। कुमार स्वीकार करते हैं कि शुरुआती प्रतिरोध अपरिहार्य था और उन्होंने इसकी उम्मीद की थी लेकिन वे इन विचारों के प्रति बढ़ते खुलेपन को देखकर प्रसन्न थे।

भारत में डिजिटलीकरण की प्रवृत्ति और शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग को जल्दी से पहचानते हुए कुमार ने YouTube की ओर रुख किया और 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुख्य रूप से डिजाइन किए गए 1,000 से अधिक शैक्षिक वीडियो वाले तीन चैनल बनाए। उनका ध्यान रटने की तुलना में मानसिक विकास पर रहा। युवा शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक रूप से सोचने, सूचित निर्णय लेने और सामाजिक प्रगति के लिए दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया।

कोई 25-26 साल पहले विश्व बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद यह मिशन और भी गहरा हो गया। कुमार ने निस्वार्थ भाव से खुद को शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यह एक ऐसी चीज है जिस पर वह वास्तव में विश्वास करते हैं और वह स्वीकार करते हैं कि भले ही वह असफल हो जाएं लेकिन प्रयास ही उसका अपना पुरस्कार है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें यह उद्देश्य की भावना कहां से मिलती है तो कुमार ने साफ तौर पर कहा कि आज दुनिया को देखें। इतनी नफरत, युद्ध, संघर्ष, विनाश है। यह सब कहां से आता है? आलोचनात्मक सोच की कमी से। और यही कारण है कि परिवर्तनकारी शिक्षा, जो निर्णय लेने के कौशल को बढ़ावा देती है और गहन सोच को प्रोत्साहित करती है, आवश्यक है।

विशेष रूप से भारत में शिक्षा प्रणाली को रेखांकित करने वाले मुद्दों और सीमाओं पर और जोर देते हुए कुमार तीन महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करते हैं। वह जोर देते हैं कि दुनिया भर में अधिकांश शिक्षा प्रणालियां, कुछ प्रगतिशील लोगों को छोड़कर, पूरी तरह से बाहरी ज्ञान, यानी तथ्यों, आंकड़ों और मापने योग्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करती हैं। जो चीज गायब है वह है आंतरिक अन्वेषण, आत्म-प्रतिबिंब, अंतर्ज्ञान, जागरूकता और किसी के उद्देश्य की गहरी भावना से जुड़ने की क्षमता।

दूसरे, भारत में विशेष रूप से अधिकांश शिक्षा रोजगार-संचालित है। कुमार पाते हैं कि सार्थक अस्तित्व की अवधारणा को दुखद रूप से कम आंका गया है। तीसरे, शिक्षा नीतियां और पाठ्यक्रम अक्सर मुख्य रूप से पुरुष विशेषज्ञों द्वारा संकीर्ण तथा विषय-आधारित दृष्टिकोण के साथ तैयार किए जाते हैं। इसलिए इसके स्त्री पहलू गायब हैं। कुमार जोर देते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि एक महिला मस्तिष्क प्राकृतिक सहानुभूति, दयालुता, सकारात्मकता, समर्थन और सहयोग का समावेश करता है। लेकिन ये गुण हमारे मौजूदा सिस्टम से काफी हद तक अनुपस्थित हैं। अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में पुरुष और स्त्री ऊर्जा को एकीकृत करना सीखना चाहिए।

अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए कुमार कहते हैं कि ऐसा हुआ कि मैं अपने बच्चों को संगीत, नृत्य, संस्कृति और हिंदी सिखाना चाहता था। एक ऐसी भाषा जिसे मैं शब्दावली, अभिव्यक्ति, ध्वनि और कंपन के मामले में बेहद उपयोगी और गतिशील मानता हूं। मेरे एक दोस्त जो एक संगीतकार और थिएटर कलाकार हैं और हिंदी के विद्वान भी हैं उन्होंने उन्हें हमारे बेसमेंट में पढ़ाने की पेशकश की। इसके बाद दो और छात्र शामिल हो गए। बात फैल गई और वे दो से छह हो गए। और इसी तरह... हमें अहसास हुआ कि उन सभी को घर पर रखना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए हमने एक हॉल किराए पर लिया। फिर समय के साथ यह व्यक्तिगत प्रयास एक सामुदायिक परियोजना में बदल गया और आखिरकार, 2008 में हमने गैर-लाभकारी संस्था के नाम पर एक इमारत खरीदी।

कोविड-19 से पहले संस्थान ने हिंदी (मुख्य रूप से) से लेकर संस्कृत, मराठी, तमिल और अन्य कई तरह की कक्षाएं संचालित कीं। शिक्षकों ने कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी और हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत जैसे शास्त्रीय नृत्य भी सिखाए। तबला, वायलिन और हारमोनियम जैसे संगीत वाद्ययंत्र सीखने की सुविधाएं भी थीं।

भारत में जिला शिक्षा निदेशक कार्यालय का दौरा। बीच में धनंजय कुमार। / धनंजय कुमार

भारत में जिला शिक्षा निदेशक कार्यालय का दौरा। बीच में धनंजय कुमार। / धनंजय कुमारकुमार बताते हैं कि इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य समुदाय के भारतीय संस्कृति के संपर्क को संरक्षित और विस्तारित करना है। बच्चे कक्षाओं में भाग लेने के लिए 15 से 17 मील की यात्रा करते हैं क्योंकि कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं है। वह अपने छात्र आधार की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो काफी विविध है और पूरे भारत के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। उनके अनुसार कला, साहित्य और संस्कृति के लिए एक समावेशी स्थान बनाना और नए लोगों को कुछ निःशुल्क परीक्षण कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना ही हमारा उद्देश्य है। उल्लेखनीय है कि कुमार खुद एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित योग शिक्षक हैं।

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

E Paper

Video

मानवी पंत

मानवी पंत

Comments

Start the conversation

Become a member of New India Abroad to start commenting.

Sign Up Now

Already have an account? Login